安永税务:中国明确疫情期间常设机构判定等税收协定执行相关技术立场

日期:2020-08-19

来源:搜狐

近期安永发表了文章,介绍经济合作与发展组织(OECD)对疫情期间常设机构判定的税务指引(以下简称“《OECD指引》”),以及OECD发布税务指引之后,部分国家陆续发布的对疫情导致的潜在税务影响给予特别处理的临时性规定。

在该文中我们提到了在当时虽然中国暂时没有相关的特别规定,但出于特殊情况下对于经济活动支持的合理性角度出发,应该会有合乎时宜的类似措施出台。

点击查看往期文章:【安永税务】疫情影响下的常设机构判定问题以及相关案例分享

目前为止,虽然没有成文的单行文件出台,但近日中国国家税务总局(以下简称“国税总局”)在其官方网站以问答形式明确了疫情期间税收协定执行的相关热点问题,很大程度地明晰了其就这一问题在特殊时期的技术立场。

这份问答不仅涵盖常设机构的判定,还对实际管理机构和税收居民判定等问题都做了回答,我们相信各地税务局在实务中执行税收协定相关条款时,也将遵照这一技术立场。

总体而言,中国税务机关基本和OECD建议的技术立场一致,对疫情期间常设机构的判定采用了宽松的态度,同时也明确疫情因素不会影响实际管理机构及税收居民的认定。同时,中国税务局在细节方面也做了相当的考虑,一方面在某些条款中有特定的不适用情况;而在另一些条款中则提出了更宽松于《OECD指引》的技术处理方法。

值得注意的是,国家税务总局的这份技术解释的语境前提背景为“疫情防控期间”,“疫情防控期间”的标准和时长也因此将决定这份问答解释有效性的时长,然而目前并无“疫情防控期间”的准确定义。在目前全球疫情的发展依然存在很多变数的情况下,商界须紧密关注发展动态,并适时对于相关的税务风险控制予以调整。

疫情期间常设机构的判定立场

1. 临时居家办公——与《OECD指引》中的建议一致,不构成固定场所型常设机构

国税总局表示如果疫情期间改为居家办公属于间歇或偶发行为,则这种临时居家办公场所不构成固定型常设机构。这一观点,与《OECD指引》中的建议一致。

根据中国现行国内法规定[1] ,构成固定场所型常设机构通常需具备以下条件:

营业场所实质存在

营业场所相对固定并在时间上具有一定的持久性

全部或部分的营业活动通过该营业场所进行

疫情期间工作地点的改变具有突发性和临时性的特征,并不满足上述构成固定场所型常设机构所描述的固定性和持久性的要求。

注意点:

对于临时居家办公中的“临时”是否有特定时长的限制,国家税务总局在问答中并无进一步阐明。从固定场所型常设机构的内涵来看,如果雇员在疫情中基于各种考虑(比如居住成本、旅行成本、家人、安全因素等等),决定将临时居家办公变成常态,那么这种状态从理论上而言将不再符合“临时”的定义,从而将导致常设机构风险的产生;并且有可能出现从哪个时点开始脱离“临时”这个定义的争议,同时要证明是否具有“长久改变”的意图也有一定难度。

2. 个人临时在境内居家办公场所为境外企业雇主工作并以雇主名义签订合同——如果属于偶发行为,则不构成代理型常设机构

根据中国现行规定,缔约国一方企业通过代理人在另一方进行活动,如果代理人有权并经常行使这种权力以该企业的名义签订合同,则该企业在缔约国另一方构成常设机构。在判断是否属于“经常”性质的行为时,通常会结合合同及业务的性质以及代理人相关活动的频率加以判断。

对于因受疫情影响,个人在中国境内的居家办公场所为其境外雇主工作并以雇主名义签订合同是否构成代理型常设机构这一问题,国税总局表示,在通常情况下,这类活动属于偶发行为,不满足经常性要求,因此不构成代理型常设机构。

注意点:

需注意的是,在以下两种例外情形下,将无法享受前述豁免待遇:

情形一:在疫情发生之前,个人已经长期在中国境内代表境外企业进行活动,有权并经常行使这种权力以该境外企业的名义签订合同

情形二:在疫情发生之后,个人改为长期在中国境内代表境外企业进行活动,有权并经常行使这种权力以该境外企业的名义签订合同

对于情形一,并不难理解,该情形下的个人经常行使权力以境外企业名义签订合同的行为,并非受疫情的影响而引发。

情形二中提到“疫情发生之后个人改为长期在中国境内代表企业进行活动”,如何定义“长期”、如何判定“改为”、如何和“疫情导致的偶发性”予以区分等等问题则可能较具一定的解释弹性。

一方面,考虑到目前全球疫情形势依旧复杂,一些个人可能因母国严格限制措施被迫需长时间在中国境内办公,而非一种自我选择;另一方面,疫情也可能从一定程度上改变某些个人的选择,而在综合因素(比如上文提到的居住成本、旅行成本、家人、安全因素等等)的促使下,主动“改为”在中国境内长期办公;同时,也要看到,这种“改为”也将是一个变量,随着疫情的发展,个人和雇主的选择或将随时而变。从常设机构本质而言,时间、时长、活动量或将决定是否为疫情导致的“偶发性”还是“经常性”。

此外还需特别注意的是,国税发[2010]75号中特别提到,对于个人代表企业签订高价值产品的销售合同,即便所签合同数量为一单,或也会被认为满足“经常”标准,从而构成企业的非独立代理人。本问答中提到的在疫情下“偶发性”、“不满足经常性要求,因此不构成代理型常设机构”是否同样适用于在疫情下个人代表企业签订的单个高价值合同,或许需要更深入的个案讨论。建议相关企业与税务机关沟通或寻求专业人士的协助,以避免构成常设机构的风险。

3. 建筑型常设机构——允许扣除仅因疫情影响造成全面停工的日期

在疫情防控的大环境下判断是否构成建筑型常设机构时,中国提供了较《OECD指引》而言更宽松的税务处理方式。

按照中国与不同地区签订的避免双重税收协议,一项工程一般持续超过12个月(OECD范本)或者6个月(联合国范本),将构成建筑型常设机构。根据OECD的指引,由于疫情导致工程活动临时中断,中断的天数应计入确定工程连续时间,换而言之,疫情导致的工程中断时间而导致工程延长将对该工程构成常设机构造成直接的影响。

与此不同的是,中国税务机关表示,因受疫情影响,施工人员和管理人员全部撤出场地,造成建筑工程项目全面停工的时间,可以在计算该工程项目持续时间时扣除。该立场对于在中国境内开展建筑装配等有关工程的境外企业,尤其是按原计划工程将不会达到建筑型常设机构时间门槛但由于疫情原因导致工期延长的企业而言,无疑是有利的消息,可有效避免因疫情导致工程延长而引发的建筑型常设机构风险。

注意点:

同样地,由于国税总局并未明确其所指疫情防控期间的具体期限,上述工程项目停工日期的扣除,何时不再适用也不得而知。而若根据中国现行规定[1] ,对开始计算连续日期以后,因故(如设备、材料未运到或季节气候等原因)中途停顿作业,但工程作业项目并未终止或结束,人员和设备物资等也未全部撤出,应持续计算其连续日期,不得扣除中间停顿作业的日期。

因此,企业应特别留意上述豁免政策可适用的期间,一旦过了适用期,则中断的项目就不能按照疫情的豁免政策来处理,而是适用现行规定。相关方应注意疫情防控的发展,针对相关举证要求做好文档上的准备,同时在必要时就个案寻求专业人士的协助。

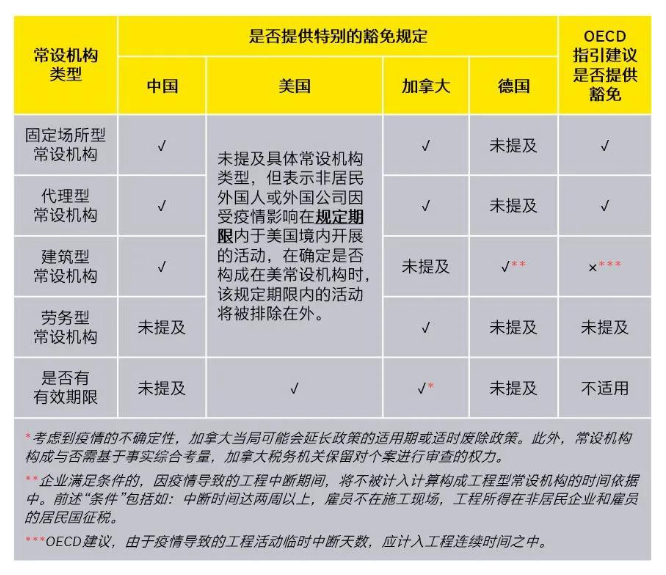

4. 部分国家疫情期间常设机构判定政策对比

在《OECD指引》发布之后,除了中国之外,包括美国、加拿大等在内的一些国家也出台了国内法,多数国家认为疫情符合不可抗力因素,并表示对其引发的潜在税务影响提供豁免。我们对疫情期间部分国家提供的豁免政策汇总如下(假设相关行为符合各国提供豁免的条件):

由上表可以看出,中国提供的豁免政策,较为全面且部分宽松于《OECD指引》中的建议。

国税总局官方解答并未提及疫情下劳务型常设机构的判定事宜,换而言之,在计算劳务活动持续或累计时间是否达到协定中规定的服务型常设机构时间门槛时,因旅行限制令等在中国停留的天数是否计算其中,仍有待明确。

此外,需注意的是,该官方解答未明确政策执行具体期限,建议涉及疫情期间常设机构相关事宜的企业,及时与税务机关沟通、降低相应的风险。

另外,对于中国“走出去”企业,也应注意与当地税务机关联系沟通,有效管理因疫情影响而构成常设机构的风险。

疫情期间居民身份判定的技术立场

1. 针对企业——疫情期间企业高管的决策地发生变化不影响对实际管理机构所在地的判定

在中国与许多国家(如新加坡、丹麦、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国、德国等)签订的税收协定中,规定了当企业同时构成缔约双方各自税法规定居民企业的,应根据企业实际管理机构所在地判断其仅为缔约一方税收居民,并据此适用税收协定。

受疫情影响,各种限制、隔离措施导致人员流动受阻,企业的上述高层管理人员长期滞留在一地,而这是否会影响实际管理机构的判定,从而改变其税收居民身份、导致其纳税义务发生变化?

根据中国国税总局明确的立场,由于疫情防控措施使得企业高管决策地发生临时性变化,不导致实际管理机构的变化,从而不影响税收协定下居民身份判定。这与OECD近期已出台的指引观点一致,OECD明确在适用税收协定判定企业税收居民身份时,不应仅仅由于企业首席执行官或者其他高层管理人员无法出行或暂时异地办公,而判定企业的实际管理机构所在地及税收居民身份发生变化。

总体而言,中国的技术立场基本采纳了近日出台的《OECD指引》中申明的技术立场,当然值得注意的是,OECD的指引还强调判定“惯例”、“通常情况”下的实际管理机构所在地时应给予整体相关事实予以综合考量,而不是仅考虑突发性、临时性的情况。中国此次仅阐明了疫情防控措施下的状况不产生对实际管理机构判定的影响。

2. 针对个人——临时性变化通常不会造成其税收协定下的居民身份变化

一般而言,构成双重居民个人的,在适用税收协定时,可以根据税收协定中的双重居民个人加比规则解决,通常依次按照个人永久性住所、重要利益中心、习惯性居处、国籍等标准判断其仅为缔约一方税收居民。

根据中国现行规定,上述永久性住所包括任何形式的住所,但该住所必须具有永久性,而非为了某些原因临时逗留。重要利益中心要参考个人家庭和社会关系、职业、政治、文化和其他活动、营业地点、管理财产所在地等因素综合评判。

国税总局在问答中明确,疫情防控措施下个人居住地的临时性变化通常不会造成个人永久性住所或重要利益中心所在地的改变,因此其税收协定下的居民身份通常不会发生改变。这与OECD的立场一致。

值得注意的是,这并不代表豁免该个人因停留中国超于某些天数(例如任一12个月当中的183天)而产生的相关中国个人所得税义务。个人还是要按照中国个人所得税法和相关税收协定的条款判定其是否发生中国个人所得税纳税义务。

结语:太多变量环境下,对于个案风险控制更需多方紧密专业的沟通

中国继OECD发布疫情相关的指引后,也在其官方网站公布了其技术立场。中国税务机关此次并未以正式文件的形式提出这些技术立场,中国税务机关颁布的包括75号文在内的相关税收协定执行的正式文件也仍然具有其法律效力,在理论探讨中,中国税务机关发布的这份问答技术立场的执行效力或有限度。但在实务中,我们相信这些立场将仍然是各地税务机关处理具体税务事项时的极其重要的参考依据,也因此对企业而言具有相当一段时间内的风险管理压力减缓作用。

除了实务中的效力以外,另一点不可忽视的是这份问答的有效时间问题。由于不是正式文件,也没有具体的有效时间,而只是在特殊时期对于特殊情况的暂时性执行意见,其技术立场随时也可能被后续解答或文件所替代。

同时,也必须理性认识到的是,此次的疫情持续时间还具有极大变数,而各国管控的程度又非常不统一,这种大范围的不可知性造成的巨大变数对于任何的政策制定者而言都很难针对疫情出台的临时性政策措施赋予一个具体的到期日。也因此,对于个案的风险分析和管理或许比往常时候需要更具体的专业协助,我们建议相关的企业和个人结合自身情况妥善保管出入境记录、相关时点的疫情情况记录、地方出入境要求和限制规定,以及临时滞留在华期间的商业活动明细等,以便在必要时作举证之用。

中国税务机关此次出台的问答和其他国家的暂时性宽松措施一样,在短时间内作为纾困措施会有相当的解压意义。但如同我们此前提到的,这些暂时的执行意见保持效力的基础是这些远程、异地、跨国进行的商业行为和模式是单纯因为疫情而临时产生的,并非针对长期的、经常性的商业行为。然而如果疫情导致的商业模式长时间改变(一年或以上),这些商界“临时性的应急手段”如果变成“新常态”或者“新商业模式”,问答中的暂时豁免宽松执行规定或不再适用。届时中国的税务政策制定机关也将和其他国家一样,或将思考本国的临时性措施、经济发展、征税权以及财政收入的最佳平衡点,从而制定新的长久性对应政策,商界在这个变换频繁的时期更须适时关注动态发展并相应调整税务风险管理。

安永将紧密关注相关话题的发展并持续报道,也期望各位读者在世界各地都健康平安。

注:[1] 国税发[2010]75号